Dalla Rivista Mensile del Touring Club Italiano, Anno XV, N. 2, febbraio 1909.

Di L. V. Bertarelli.

” ■ Se un cannocchiale del genere di quello che si adopera coi raggi Rontgen si potesse trovare, il quale permettesse di vedere dentro terra anche per pochi metri, quanta fatica, quanti errori, quanto denaro risparmierebbe il meraviglioso strumento a tutti coloro che al sottosuolo chiedono qualche cosa! Rabdomanti e minatori, non meno che costruttori ed archeologi, avrebbero profondamente modificato il loro lavoro.

■ Il tripudio degli archeologi ricercatori potrebbe forse essere oscurato da qualche nube. Il vedere nel loro contorno vero certe cose che, seppellite dentro terra si suppongono, di una certa forma, potrebbe mettere in luce qualche granchio. E in ogni modo le innumerevoli difficoltà soppresse, la via alle scoperte da tortuosa ed ignota fattasi ad un tratto dritta e piana come strada maestra, le ricerche divenute lavoro di semplice osservazione anziché collegamento ingegnoso di frammenti storici o deduzione da tenui appoggi, o induzione da sintesi difficili, toglierebbero ad una parte degli studi archeologici quel carattere di particolare difficoltà ed incertezza che li distingue e li rende aristocratici per eccellenza.

■ Ma il cannocchiale miracoloso non è per adesso scoperto.

■ Oggi è ancora soltanto ad una analisi paziente che l’archeologia deve di poter ricostruire da un passato antichissimo una certa serie di costumi ben determinati attraverso i secoli in tutte le loro trasformazioni. Si è giunti a questo punto soltanto mercé l’opera indefessa e costante nel raccogliere ogni piccolo elemento venuto fuori dagli scavi e nell’illustrarli collegando con sottile logica fatti minuscoli, riempiendo a poco a poco le lacune fra certi capisaldi, lumeggiando le oscurità e i dubbi con un lavorìo minuto.

■ Un bell’esempio di questa ricostruzione del passato fatta colle scoperte del sottosuolo ― e senza quel cannocchiale che toglierebbe loro gran parte del merito ― si riferisce ai costumi di seppellimento presso gli etruschi a partire dai più antichi tempi, quand’essi uscirono dal grembo dei popoli italici e venendo fino a quelli meno remoti, quando furono assorbiti dai romani. Non è argomento allegro: ma questo principio d’anno, nefasto al paese nostro per la tristezza della grande catastrofe calabro-sicula, non mi sa ispirare turisticamente pensieri più lieti che di tombe.

■ Gli articoli pubblicati nella Rivista su Vetulonia, Faleria, Narce hanno d’altronde destato un vivissimo interesse. Molti soci hanno mostrato di apprezzare l’opportunità del diffondere nozioni invero affatto elementari, ma riflettenti un campo della coltura che è meno popolare d’altri, qual’è quello della archeologia turistica. Non so se mi sia lecito accoppiare due parole che forse per la prima volta si trovano insieme e che avendo ciascuna tradizioni molto diverse, potrebbero guardarsi forse in cagnesco, mentre io vorrei che la seconda, più giovane d’età e d’argomenti, portasse con deferenza alla prima, severa e riservata, un po’ della propria giovinezza e quel soffio di popolarizzazione che alle discipline chiuse dalla stessa loro ardua elevazione in ambito ristretto, dà base più ampia. Poiché base solida per l’ampiezza è quella che nasce dall’interesse per gli elementi di qualsiasi scienza, diffusi in un largo stuolo di studiosi che, anche senza approfondirla, almeno la intravvedono, ne gustano le bellezze e il valore e consentono il tributo del rispetto, dell’ammirazione e dei mezzi a coloro che vogliono in essa addentrarsi. A quelli cui non è dato sedere nelle aule delle università o studiare nei magni volumi, sia concesso almeno il libriccino che spieghi l’a, b, c, di cose che oggi non è più lecito ignorare.

■ Giacché vi sono dei musei in Italia ― e quanti e quali! ― non siano del tutto mute le loro raccolte per la turba dei visitatori. Con un po’ di buona volontà di leggere, certi arcani si snebbiano e diventano chiari come limpidi panorami nel sole. E i panorami si vedono appena oppure si ammirano con convinzione, secondoché l’occhio che li contempla è o no preparato a comprenderli. Preparare a comprendere, ecco lo scopo di tanti articoli di Rivista, ed anche di questo.

■ Accennai in due precedenti articoli (Un’escursione a Vetulonia; Narce) che nel territorio da me descritto, come dappertutto del resto nell’Etruria, per naturale svolgersi cronologico delle cose si trovano i sepolcreti ― ciò che corrisponderebbe ad un odierno cimitero, cioè un luogo riservato alle tombe ― che circondano i centri abitati, disposti tal quale nelle grandi città attuali.

■ In queste attorno ad un nucleo centrale, che è la parte più vecchia dell’aggregato urbano, esistono od esistettero i primi cimiteri, che in progresso di tempo furono accerchiati dalle ulteriori espansioni degli abitati, cosicché o vennero soppressi per creare altri cimiteri più esterni o questi nacquero mentre conservaronsi anche quelli. Cosi intorno ai primi abitati etruschi e contigui ad essi si formarono i più vetusti sepolcreti, poi crescendo in estensione le città, altri ne furono necessari, posti all’estremità di raggi sempre più lunghi divergenti dallo stesso punto centrale. E non soltanto la topografia delle strade urbane e suburbane ricostituita pezzo a pezzo, esumandone gli avanzi nascosti dove si poterono rintracciare, condusse a queste conclusioni; ma una quantità di altri indizi e sopratutto la forma stessa delle tombe e il loro arredamento interno. L’una e l’altro si riscontrarono più semplici, meno progrediti, evidentemente di epoca meno civile nei sepolcreti più centrali e più antichi e mano mano invece più degni di popolo evoluto e ricco quanto più di epoca relativamente più recente.

■ È certamente interessante il seguire la trasformazione delle forme sepolcrali attraverso i secoli dai più remoti in cui gli Etruschi diedero contezza di sé (il X secolo avanti l’êra volgare) a quelli in cui i romani si sovrapposero loro (per il territorio a settentrione di Roma il IV secolo). E posso farlo qui sommariamente per cortese concessione dell’Accademia dei Lincei giovandomi del prezioso materiale illustrato dei Cozza, e limitando l’esame ai tipi del territorio falisco, che del resto poco si discostano da quelli del resto dell’Etruria.

■ Tre categorie di tombe sono ben distinte: a pozzetto, a fossa, a camera, corrispondenti a un progresso negli usi funebri e nell’architettura.

■ Il pozzetto è una buca tonda o quadrata, non molto profonda, nella quale sono disposti entro un recipiente gli avanzi del rogo e sempre di un solo cadavere.

■ La tomba a fossa è una buca rettangolare sul cui fondo si deponeva un cadavere, raramente due, ma con questa differenza sostanziale che, tranne per eccezione, tratta vasi di cadaveri inumati e non già, come nei pozzetti, cremati.

■ La tomba a camera è una cavità artificiale, in cui si deponevano uno o più cadaveri, anch’essi non combusti, tranne che per eccezione, colla differenza dalla fossa che mentre questa non aveva altra apertura che quella occasionale superiore da cui si calava il cadavere, come si usa oggi nei nostri cimiteri, e che una volta interrata non si riapriva più, quella era accessibile o per un cunicolo o per mezzo di una scala discendente scavata nel terreno o nel sasso, conducente ad una porta che veniva aperta ad ogni nuova inumazione.

■ Vi era dunque fra i due primi tipi (pozzetto e fossa) e il terzo (camera) la stessa differenza che al giorno d’oggi nei nostri cimiteri intercede fra la tomba isolata di cadaveri seppelliti nella terra e quella di famiglia che, a seconda dell’epoca del loro decesso, riunisce le spoglie di più persone nella stessa tomba comune.

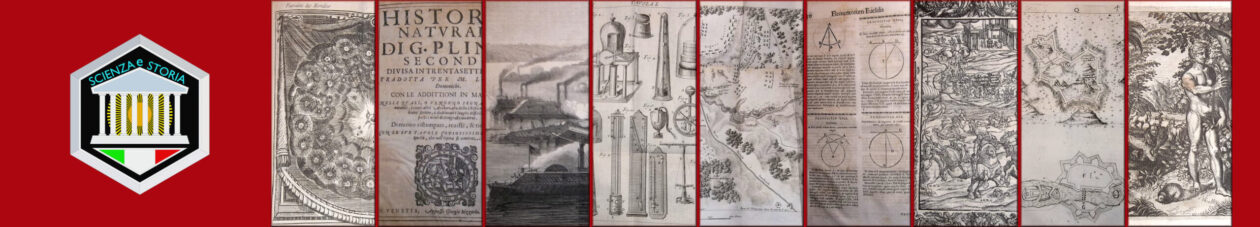

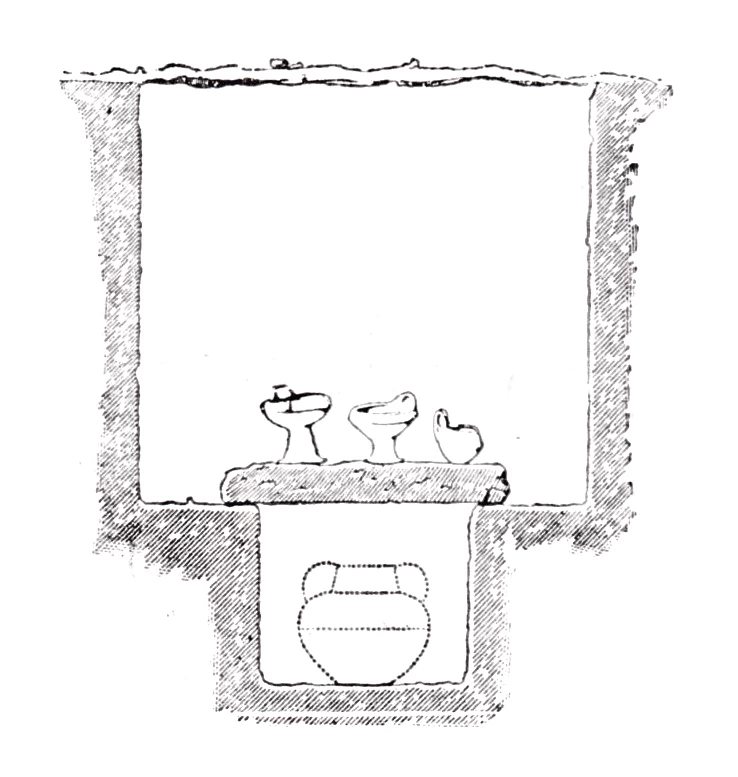

■ Naturalmente il corso dei tempi trasformò lentamente un tipo nell’altro e di ciascun tipo creò diverse varietà. La figura 1 è la più antica varietà di pozzetto, circolare o quadrato, largo piuttosto meno di un metro, profondo circa due, scavato in terra dura o nei tufi. Nel fondo è adagiata l’urna cineraria di terra, a mezzo ripiena di ossa combuste, con qualche fibula di bronzo, qualche anello, e spesso, se è tomba d’uomo, col rasoio. Il cinerario è coperto con una pietra, rincalzato colla terra più fina dello scavo, poi con ciottoli grossi e all’esterno, rialzato sopra il livello del terreno a formare un tumuletto su cui era posto il segno sepolcrale, tumuletto molte volte conservatosi ancora, così da dare al suolo un’ondulazione caratteristica che guida le ricerche degli scavatori.

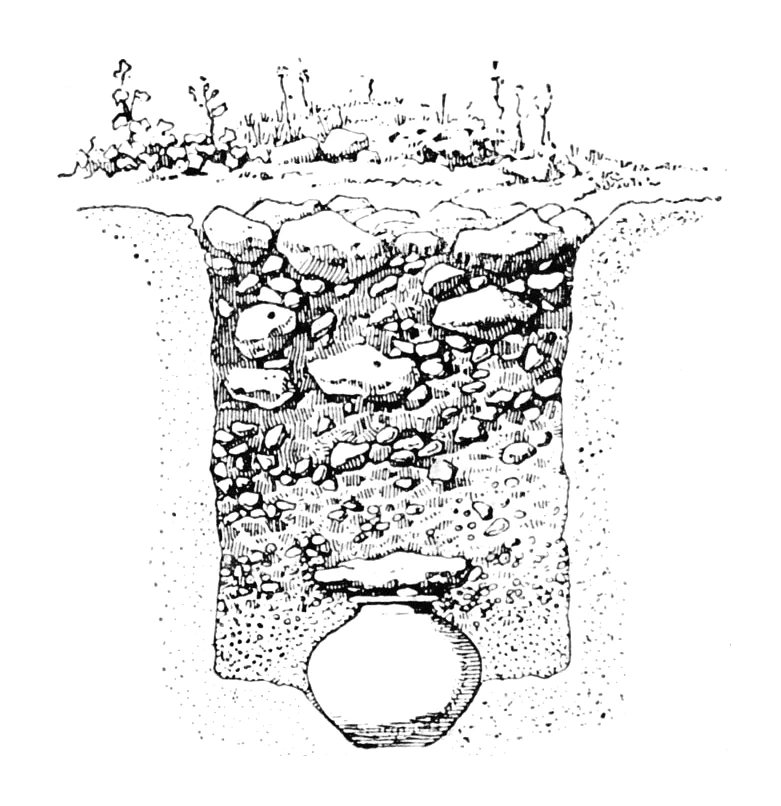

■ Un piccolo progresso è già nel pozzetto della figura 2 in cui l’urna fittile è chiusa non da una pietra rozza ma da un vero coperchio con una maniglia. Il coltello rasoio sulle tombe di questo genere è deposto talora sul coperchio, anziché mischiato colle ceneri.

■ Nella figura 3 si accentua una maggior difesa delle ceneri: l’urnetta fittile, colla sua chiusura, anziché appoggiata sulla terra, è raccolta entro un recipiente di tufo, a sua volta coperto da una grossa pietra. Su di questa era inutile la terra fina, o terra impastata di calce come nei pozzetti sopradescritti, e il riempimento si faceva di grosso pietrame.

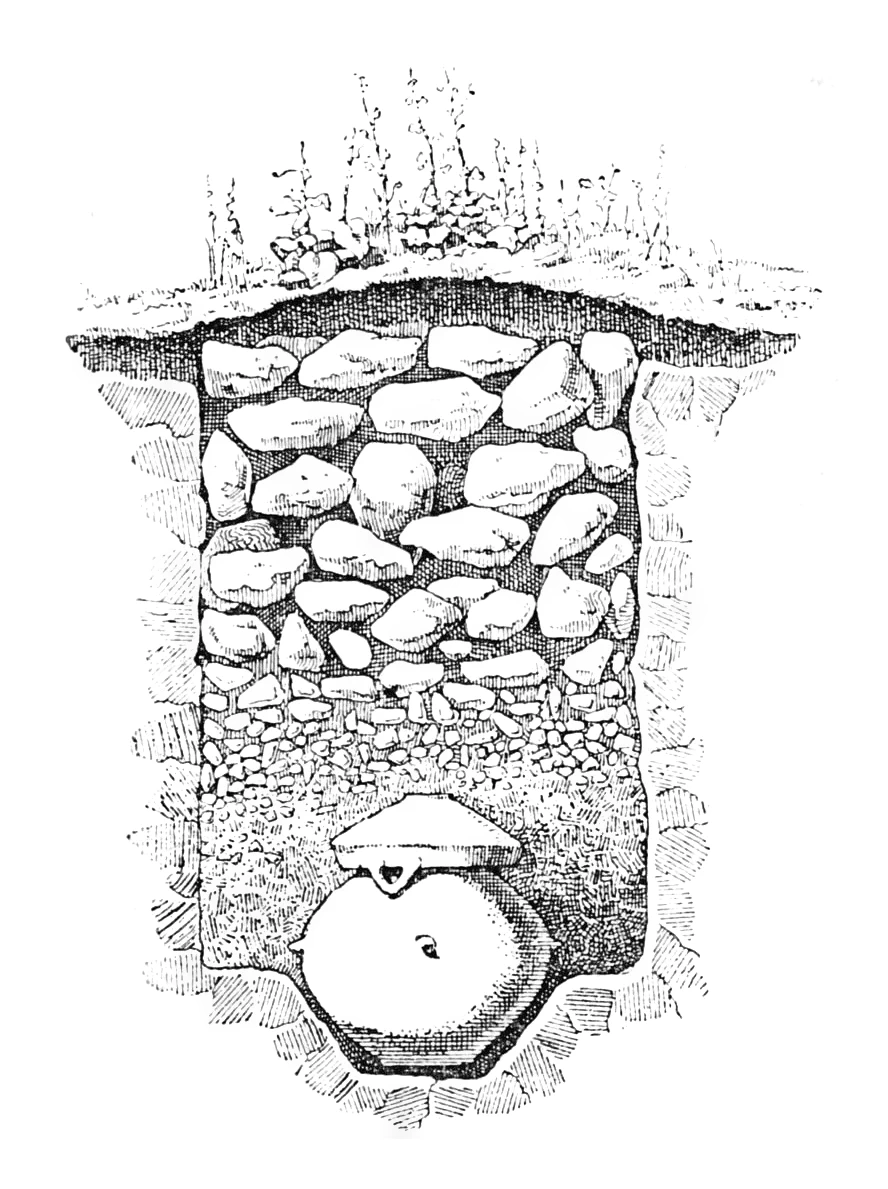

■ Finalmente (figura 4) si trovò di completare l’involucro dell’urna cineraria con una doppia calotta di tufo, di cui la superiore cominciò ad accennare nella forma il tetto della capanna di abitazione. Cosi principiò a delinearsi nei sepolcri etruschi la tendenza a fare della tomba un’imitazione dell’abitazione del vivo, tendenza che si manifestò poi completamente in quelle bellissime urne a capanna di cui la Rivista riportò già mirabili campioni, conservati nel museo archeologico di Firenze.

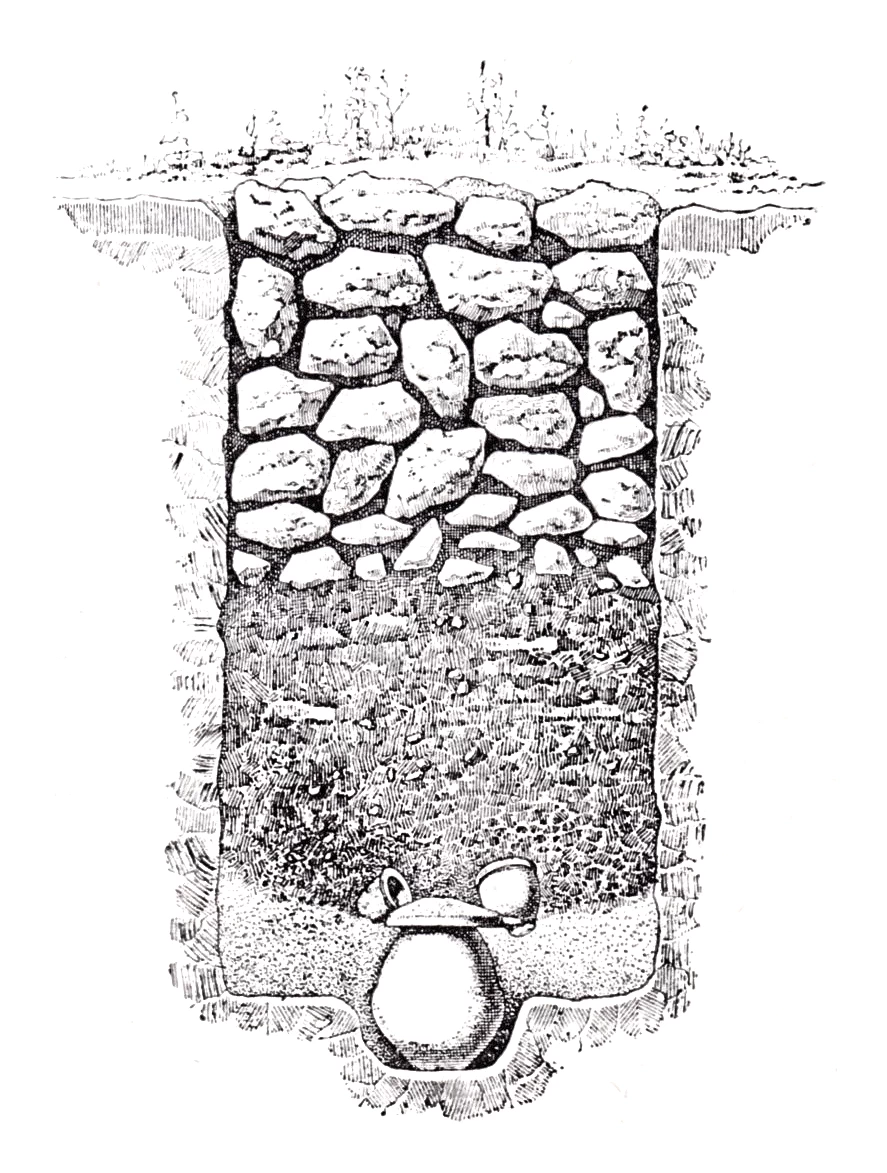

■ Si trovarono anche tombe in cui era meglio separata l’urna contenente le ceneri, dal loro corredo funerario. La figura 5 ne mostra una in cui fuori dell’olla vi sono altri vasi; la figura 6 un’altra in cui un lastrone di pietra chiude la tomba propriamente detta e sul quale, come su un tavolo, sono deposti gli oggetti rituali; la figura 7 una terza in cui il corredo funebre è collocato fuori dell’involucro di tufo più sopra descritto.

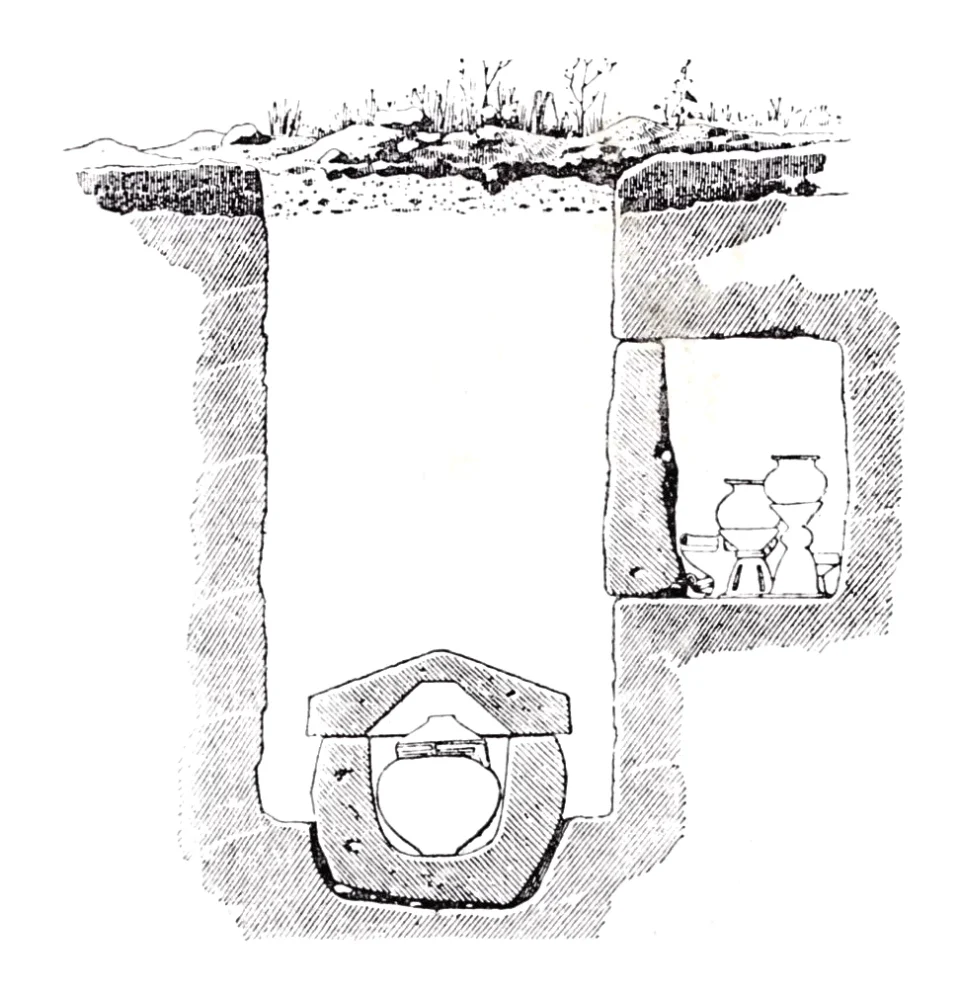

■ A questo punto non soltanto si accentua una maggior separazione, ma prende forma un loculo laterale alla tomba propriamente detta, un vero ripostiglio, come si vede nella figura 8, loculo che veniva come il resto del pozzetto riempito di terra fina per non guastare gli oggetti raccoltivi, ordinariamente utensili di uso domestico, da tavola e da cucina. Da una semplice cavità informe il loculo si fece un vero accessorio ben costruito del pozzetto (figura 9) separato da esso con una lastra di tufo o di nenfro o da un muricciuolo a secco. Finalmente la creazione di questi loculi suggerì negli ultimi tempi di riporre l’urna cineraria nel loculo stesso anziché nel pozzetto (figura 10). Si cominciò nel seguito a passare dal pozzetto alla fossa, sostituendo la cassa di legno o il sarcofago di pietra (qualche volta il letto di pietra) all’olla e l’inumazione di regola, alla cremazione. Le fosse, rettangolari, furono più profonde dei pozzi: generalmente non meno di tre metri. Il cadavere era deposto sul fondo nella cassa di legno con vari oggetti: le armi per gli uomini, gli strumenti del lavoro ― conocchia e fuso ― per le donne. I vasi di corredo erano fuori della cassa, accapo e appiedi. Tutto ciò si ricostituì con qualche fatica, poiché scheletri e vasi furono trovati appiattiti sotto gli smottamenti del terreno in seguito alla decomposizione totale dei cofani di legno, di cui non restò che un terriccio nero. Alle casse seguirono i primi sarcofaghi di tufo o di nenfro (figura 11) posati senza piedi sul terreno, con un coperchio di forma testudinata, arcuata anche nel senso della lunghezza, con delle incavature longitudinali in guisa di grondaia. Si vede in ciò l’imitazione del tetto della capanna. In queste tombe il corredo era nel sarcofago stesso col cadavere vestito.

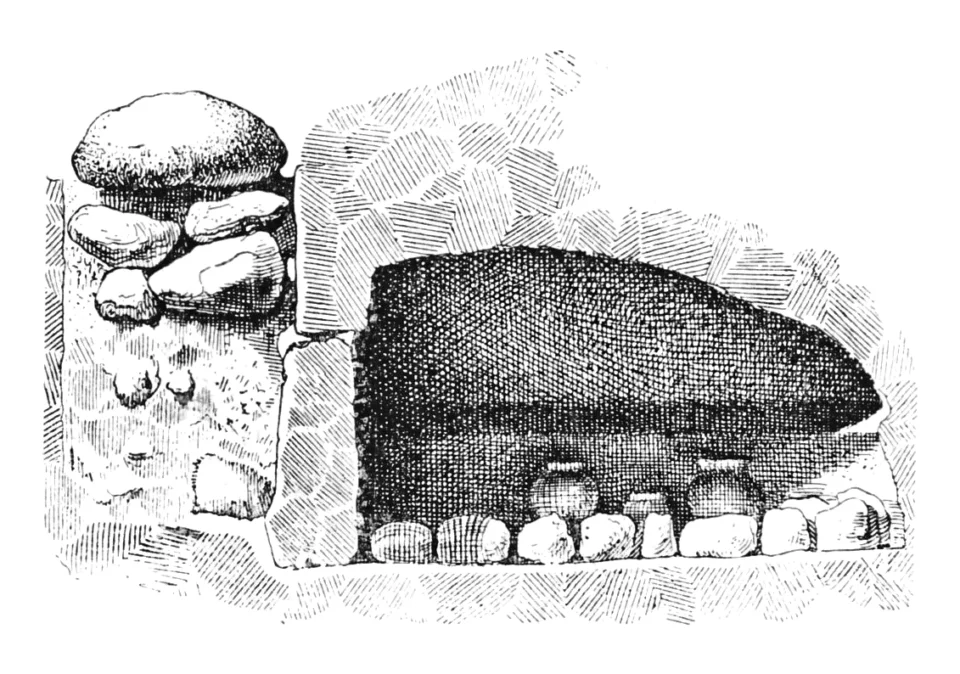

■ Ma più spesso se ne collocò, almeno la parte più voluminosa, cioè i vasi, in un loculo laterale (figura 12) e dopo aver riempito la fossa nel solito modo la si coprì con una grande testuggine di tufo talora del diametro di due metri (e ne diedi due esempi caratteristici nell’articolo di Rivista su Vetulonia) la quale rappresentava al solito il tetto della capanna. Tantoché pretendono alcuni archeologi che l’aspetto di un sepolcreto dovesse rassomigliare un po’ a quello di un villaggio visto da lungi, col panorama dei tetti acuminati.

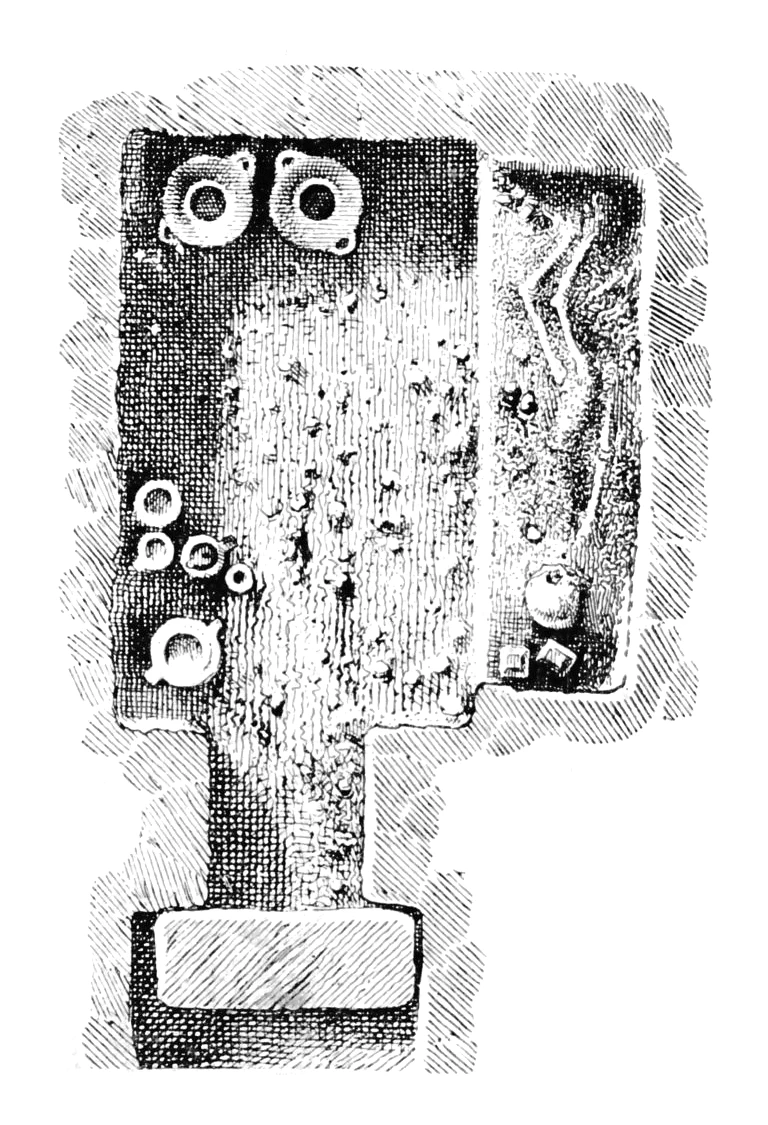

■ La disposizione della camera col sarcofago e col loculo delle suppellettili si vede bene in pianta nella figura 13. La tomba ha già assunto qui un’ampiezza e una nobiltà di forma che attesta un culto dei morti e una ricchezza dei vivi assai notevole, e in relazione con quella meravigliosa produzione della ceramica, dell’oreficeria, della lavorazione del rame, del ferro, del vetro e degli smalti che rendono così belli i nostri musei d’arte etrusca.

■ Un indizio della sempre maggiore importanza dato alla sepoltura in progresso di tempo, si ha anche nella dimensione crescente del loculo contiguo alla fossa in modo da potervi riporre non più come per lo innanzi dei piccoli oggetti imitanti i varî utensili dell’uso e per solo scopo rituale, ma bensì gli oggetti veri, adoperati forse dal defunto, o proprietà sua, e perfino i più grandi tra di essi, come il carro. E non soltanto si deposero nel loculo questi oggetti ma anche il cadavere stesso, talora disteso senza cassa o sarcofago sopra un letto di legno a piedi metallici, cosicché la fossa divenne soltanto un mezzo, una via per arrivare dalla superficie del suolo alla profondità voluta, ove accanto alla fossa stessa, si scavava il loculo, divenuto così la vera cavità sepolcrale, e riempiendo poi la fossa, come già un tempo si riempivano i pozzetti.

■ Così le figure 14 e 15 dànno in pianta e sezione questo tipo di tomba che presenta una forma di transizione dalla sepoltura a fossa a quella a camera. Infatti se è destinato ad una sola inumazione e se compiuta questa, la costruzione è tale da non permettere più la riapertura del sepolcro, pure vi è già qui la creazione di un ambiente per la sepoltura separata e per così dire indipendente dall’accesso.

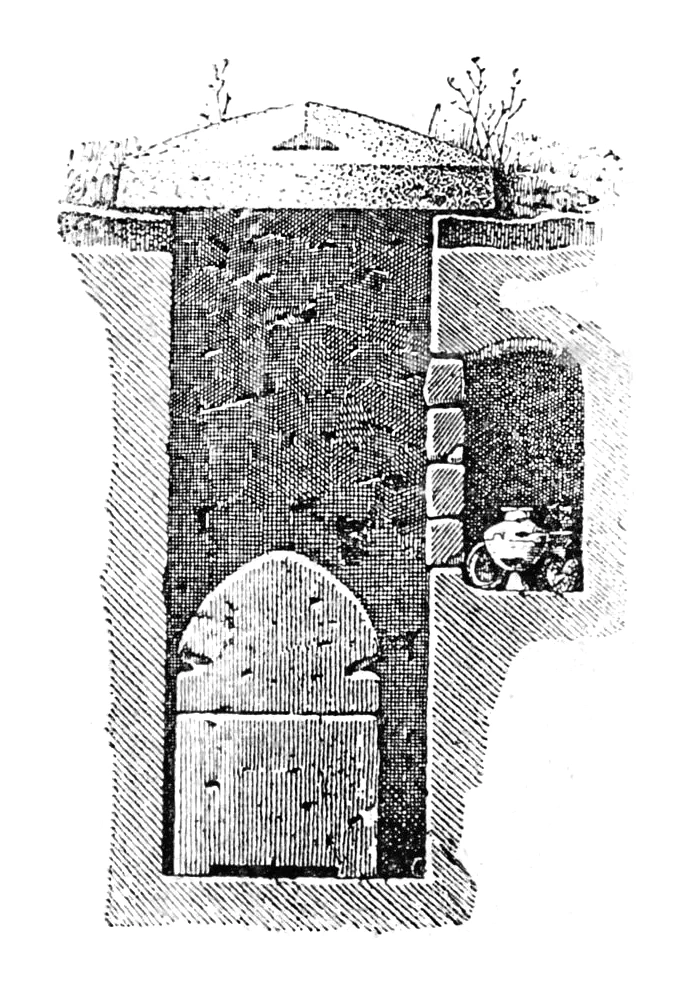

■ Questo passaggio dalla forma sepolcrale di fossa a quello di camera è ancor più marcato in un tipo raro di tomba di cui dà esempio la figura 16. In esso ciò che era la fossa mette a una specie di porta, chiusa con un lastrone, e questa a una camera presso a poco elittica, con una volta che simula l’interno di una capanna e con un piano di circa 2 metri in ciascun senso. Sul piano sono disposte delle pietre (che si vedono bene nella figura 16) in modo da determinare il posto del cadavere, lasciando intorno lo spazio per la suppellettile (si vedono i vasi nel fondo della stessa figura).

■ Finalmente l’ultimo passo verso le tombe a camera propriamente dette è presentato dalla figura 17. Lo scavo è tutto nel tufo, quindi con linee più regolari; il loculo contiene un sarcofago ricavato anch’esso nel masso e di forma simile a quello dei sarcofaghi delle più antiche camere, cioè con tetto non più testudinato, ma a due pioventi piani, quali dovevano presentarli le abitazioni trasformatesi da semplici capanne in vere case; infine alla fossa si discende da un accesso obliquo laterale anziché dall’alto per l’apertura della fossa. Con ciò si ha l’inizio della scalinata che in seguito fu il modo ordinario di scendere agli ipogei della più recente epoca etrusca.

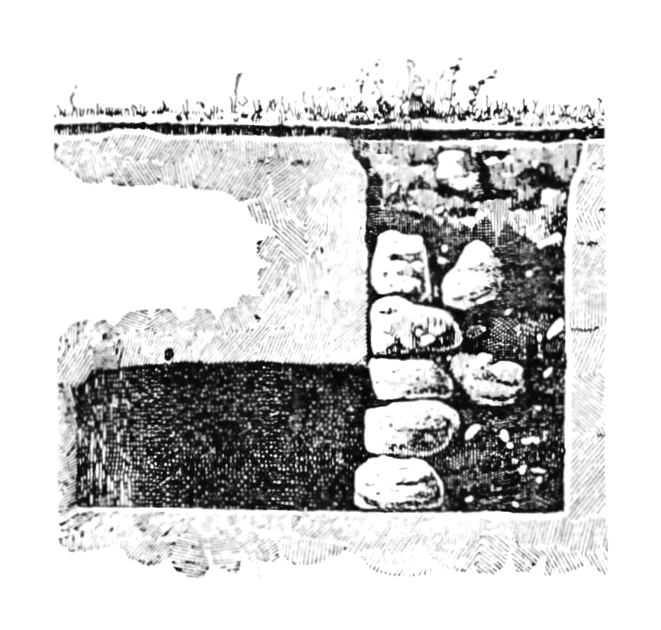

■ Le prime vere tombe a camera ebbero l’aspetto ritratto dalla figura 18. Scavate a poca profondità nel masso tufaceo, senza accenni architettonici, furono di solito sul pendio delle colline, cosicché vi si poté accedere in piano. Lateralmente avevano due incavi verticali d’imposta sul muro di chiusura. L’accesso era poi riempito di terra e sassi, che si rimuovevano soltanto nel caso di una ulteriore inumazione. I cadaveri erano seppelliti in casse di legno o in sarcofaghi di tufo e quando se ne volle mettere più d’uno la cella mortuaria fu più vasta (figura 20). Tale altra si creò accanto all’entrata una cameretta speciale (figura 19) per deporvi oltre le suppellettili anche il carro.

■ In qualche caso la camera divenne, allargandosi, il centro e per così dire il luogo votivo ove deporre il corredo funebre, mentre la tomba propriamente detta fu un loculo laterale (figura 21). Ma poi l’ipogeo si fece ancor più grandioso e solenne. Il cunicolo scendente verso l’entrata terminò ad una porta incavata nel tufo, con aspetto architettonico di porta d’abitazione. Ebbe gli stipiti e l’architrave scolpiti, questo cogli angoli inferiori a becco di civetta (fig. 22). La camera sepolcrale (fig. 23) raffigurò la camera nuziale, con intorno un gradino in rialzo, su cui sono disposti i letti funebri, con loculi per altre tombe o per ripostiglio di corredi.

■ E più avanzò il tempo più si completò la tomba famigliare. La facciata esterna (figura 24) non fu più serrata entro le pareti di una stretta via di entrata ma si aprì su di una piazzetta con scalinata. Dei buchi nel masso accanto agli stipiti mostrano le traccia di travicelli di legno disposti a portare un piccolo portico sporgente in fuori appoggiantesi su colonnine, di cui si trovarono talora i capitelli. La porta fu a saracinesca, costituita da un immane lastrone di sasso calato tra due incavi, come si vede bene nella figura 25. La camera fu suddivisa in due cubicoli da una parete sporgente dal fondo e i muri perimetrali scavati di loculi sovrapposti in varî ordini: questi loculi furono chiusi da pietre o da tegoli col nome del defunto.

■ Così eccoci passati gradualmente dal pozzetto primitivo al colombaro romano, il cui uso dura tuttavia in tutti i nostri cimiteri, nella sua forma più nobile e rispondente al culto dei morti.

■ La nostra peregrinazione attraverso gli usi sepolcrali è finita.”